01人物简介

于成龙(1617年9月26日—1684年5月31日),字北溟,号于山,山西永宁州(今山西省吕梁市方山县)人,清初名臣、循吏。明万历四十五年(公元1617年),于成龙就出生在方山县来堡村一排简朴的窑洞里。明崇祯十二年,于成龙中“副榜贡生”。

清顺治十八年(公元1661年),45岁的于成龙不顾亲朋好友的反对阻拦,怀着“此行绝不以温饱为志,誓勿昧天理良心”的抱负,接受清廷委任,到遥远的边荒之地广西罗城任县令,在任上明确保甲制度,百姓安居乐业,全力耕作土地,由此,开始了他奇绝的仕宦生涯。

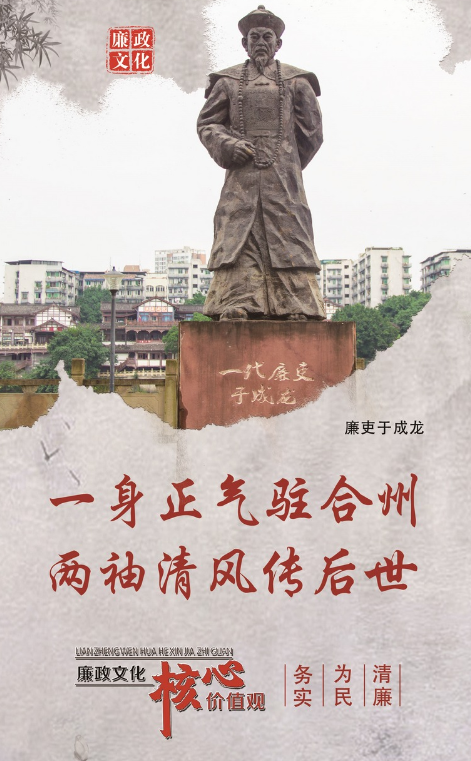

康熙六年(1667年),于成龙升任四川合州知州。后迁任湖广黄州府的同知和知府。

历任广西罗城知县、四川合州知州、湖广黄州同知、武昌知府、黄州知府、福建按察使、布政使、直隶巡抚、两江总督等职。

康熙二十年(1681年)入京觐见,升任江南江西总督。

康熙二十三年(1684年),朝廷命令于成龙兼管江苏、安徽两地巡抚的政事,不久便在任上去世。被康熙帝追赠为太子太保,赐谥“清端”。有《于清端政书》八卷等著作传世。

于成龙在二十余年的宦海生涯中,三次被举“卓异”,以卓著的政绩和廉洁刻苦的一生,深得百姓爱戴,被康熙帝赞誉为“天下廉吏第一”。

02清廉故事

于氏族规家训中说,“居心不可刻薄。天地长养万物,只是一个仁,仁则并包无外。今人当处处以仁存心,所见、所行、所言”“德足以服人,才足以驭众,言足以解纷”,强调的是为人处世关键是“仁德”二字,要求于氏后人世代坚守“为人以仁存心,做官清正廉洁”的人生信条。

于成龙的品格与其族规家训如出一辙,一脉相承。他始终以“仁”为入仕之本,时刻把民生疾苦、国家利益放在心上,以“廉”为官德之首,为官数十年如一日,清心寡欲、淡泊明志。

《于清端公政书·兴利除弊条约》中记载:“从来寡所用,斯廉所取,未有用之极繁多,而取之能廉洁者也。”于成龙认为,少消费才不会贪污,奢侈浪费者很难保持廉洁。

康熙十九年,于成龙升任直隶巡抚。大名县县官遵循旧习,在中秋节前给他送了一份“中秋礼”,于成龙严词拒收,还特地颁布《严禁馈赠檄》,通报了大名县县官的送礼行为。他明令所属官员,今后如发现逢年私送者,决不宽恕。

康熙二十三年,68岁的于成龙积劳成疾,最终病逝于南京督署中。将军、都统及僚吏们来到他的寝室,只见床头破旧的盛物器具中,唯有绨袍一袭,靴带二条,堂后瓦瓮中也只有粗米数斗,无不失声痛哭。城中的老百姓得知于成龙去世后,纷纷“罢市”“哭巷”,家家绘像焚香祭奠。于成龙的灵柩启运回乡时,江宁城万人相送,哭声震天。于成龙清贫廉政的崇高节操,确实感天动地,永垂青史。康熙赞许他“尔所谓廉,本于至诚”。

03人物评价

于成龙被誉为“天下第一廉吏”,他的廉洁正直、勤政爱民的品质令人敬佩。他在官场上不谋取私利,坚持廉政,严格约束自己,积极整肃官场,深受人民爱戴和尊敬。他的故事流传至今,成为后人学习廉政的楷模。他的廉政精神和清廉风范,对当今社会仍具有深远的启示意义,鼓舞着人们坚持廉洁自律、勤政为民,为社会的进步和发展贡献自己的力量。